奇迹来了官网:538视频这里只要精品-游戏论|恐惧的性别:中式恐怖游戏中的“女鬼”想象

“中式恐怖游戏”可以说是国产游戏中当之无愧的宠儿。自《纸嫁衣》《烟火》等话题作发售以来,“中式恐怖”这一游戏风格在各平台都引发了广泛热议。不仅任何打着“中式恐怖”名号的游戏作品都在国内的玩家社群中备受关注,对这一概念本身的讨论与探索也层出不穷。“中式恐怖游戏”甚至一度成为国产游戏“民族风格”的代名词。但时过境迁,随着国产游戏《黑神话:悟空》的发售,“中式恐怖游戏”的热度逐渐不及“国产3A游戏”等新涌现的时髦概念。当我们再次以“中式恐怖游戏”为关键词在互联网社群进行检索时,相较于前几年的赞誉声浪,新玩家们对“中式恐怖”的评价也变得“褒贬不一”。然而,口碑的转变并不意味着对这一游戏类型本身的否定,而是提醒游戏的研究者与开发者,当下的“中式恐怖游戏”已经无法满足玩家的审美需求,对“中式恐怖”的讨论也应探索更多维度。

在这些新涌现的批评声浪中,最为显眼的便是对中式恐怖游戏中符号复制的批判。“纸人”“冥婚”“丧葬”,凄美的爱情与被压迫的女性,在这些自我复制的符号之下,中式恐怖游戏的发展在某种意义上似乎已陷入停滞。玩家们发现,在这些被反复挪用的恐怖符号中——无论是作为事件的“冥婚”“殉葬”,还是作为物品的“红盖头”“绣花鞋”,都指向了同一个身影:“封建时代的女性”。“封建女性的苦难”或成为中式恐怖游戏最为关键的主题。正如戴锦华在谈到恐怖电影时所提到的:“在恐怖片中,一个女鬼,好像比一个男鬼更自然,同时更可怕”。

这引发了部分玩家对中式恐怖游戏“虐女叙事”的控诉。玩家们抱怨这些游戏总是翻来覆去又了无新意地咀嚼女性苦难,并将其一遍遍拿出来供人赏玩。这些指控并非只针对那些平庸之作,也对准曾经公认的优秀作品。正如当下的影迷们对“老登电影”的厌倦一般,它提醒我们新成长起来的玩家已厌倦在游戏中历经数不尽的“冥婚”“殉葬”“家暴”,它们已经过于衰老而无趣。玩家们急切呼唤国产游戏关于“中式恐怖”新的想象与表达。

一、“女鬼”养成法:“恋爱女鬼”与“复仇女鬼”

作为以“民俗”为卖点的游戏类型,无论是在符号还原还是形象塑造上,中式恐怖游戏都不可避免地继承了前代的文化遗产。在这些遗产中,“女鬼”作为一个极其经典的形象,在各类文艺作品里频频闪现。例如古典时代《搜神记》中的“苏娥”,《聊斋志异》里的“聂小倩”“梅三娘”;当代的港台恐怖片里的“山村老尸”。女鬼的身影游走在每一个名为“中式恐怖”的角落。

依照洪鹭梅、刘相雨等学者的研究,我们可以将古典作品中的“女鬼形象”划分为两类:“恋爱女鬼”与“复仇女鬼”。它们恰好对应传统志怪中的两种叙事模型:“人鬼之恋”与“女鬼复仇”。在前一种模型中,所谓“女鬼”往往不具备太多恐怖要素,充其量只是一个“被替换的能指”。她们符合所有古典小说赋予“完美女子”的共同特征:温柔、美丽、知书达理,并期待与主角开展一段缠绵悱恻的爱情。而后一类模型中的“女鬼”则更凶猛、更骇人。她们通常生前都曾遭遇过诸多不公与压迫,死后怨气未消,因而化为厉鬼,或通过诱惑,或通过暴力,来向他人复仇。

古典的叙事模型并未在当代失去它的生命力。事实上,大部分中式恐怖游戏中的“女鬼”依旧是基于这两种模型而生成。《烟火》中的陈青穗、《三伏》中的邱芜是对“恋爱女鬼”的当代改写;《港诡实录》的蜘蛛怪陈伶宜和红衣女鬼则是“复仇女鬼”的典型代表,文本容量巨大的《纸嫁衣》系列更是二者兼有。但隐藏在这一“生命力”下的是一条悠久的叙事传统:“只有男性才拥有讲故事的权力”。古典文本中的叙事主体无一例外都是“男性”,或者说,正是传统的“父权秩序”创造了我们如今习以为常的“女鬼”。这意味着,无论是“恋爱女鬼”还是“复仇女鬼”,都映射着创作主体的欲望。

S.M.吉尔伯特在《阁楼上的疯女人》一书中将西方自古典时代以来的女性形象划分为两类:“房间里的安琪儿(Angle)”与“阁楼上的疯女人(Monster)”。[1]在吉尔伯特的论述中,“安琪儿”意味着由父权制主导的传统社会所塑造出的完美女性形象,而作为对立面的“疯女人”则指那些试图抛弃这一“完美”形象,遂被判决为“疯癫”与“危险”的女性。“阁楼上”这一修饰语也暗示传统社会中这类女性的命运:她们被指控为“疯子”,作为“异质物”被监禁在远离日常世界的“阁楼”之内。在这一叙事中,人们所处的世界被分割为了三个部分:供男人们冒险、创造的“外界”,供“安琪儿”们梳妆打扮、生儿育女的“房间”,以及用于监禁“疯女人”的“阁楼”。前两者共同构成了传统秩序下的“日常空间”,而“阁楼”则是用于流放与监禁危险之物的“异质空间”。正是“阁楼”的存在界定了“日常”的边界,规定着什么是“正常”,什么是“非正常”。

就像“安琪儿”与“疯女人”各自锚定着传统社会中女性所处的不同社会位置,中式恐怖游戏中的“恋爱女鬼”与“复仇女鬼”也同样体现着这一“圣女”与“恶女”的二元对立。对于玩家而言,“恋爱女鬼”是日常的、无危险的,甚至是游戏中完美理想的化身,因而在游戏中,她们往往作为主角(通常为男性)的同行者、帮助者登场。甚至在《纸嫁衣3:鸳鸯债》中,死去的王娇彤所表现的“可爱俏皮”形象已然完全脱离“女鬼”所带有的基本特征,与其他女性角色别无二致。可见,“恋爱女鬼”的“非危险性”正是由于她们是作为辅助男性的形象而被塑造出的,她们的存在更像是为了让主角拥有一个完美的异性配偶,而她们也只有依托于对男性的“爱”才能存在。在这一维度上,“女鬼”与大多数女角色的塑造逻辑一致:她们都是传统两性观念下演化的派生物,因此天然是男性的“安琪儿”。

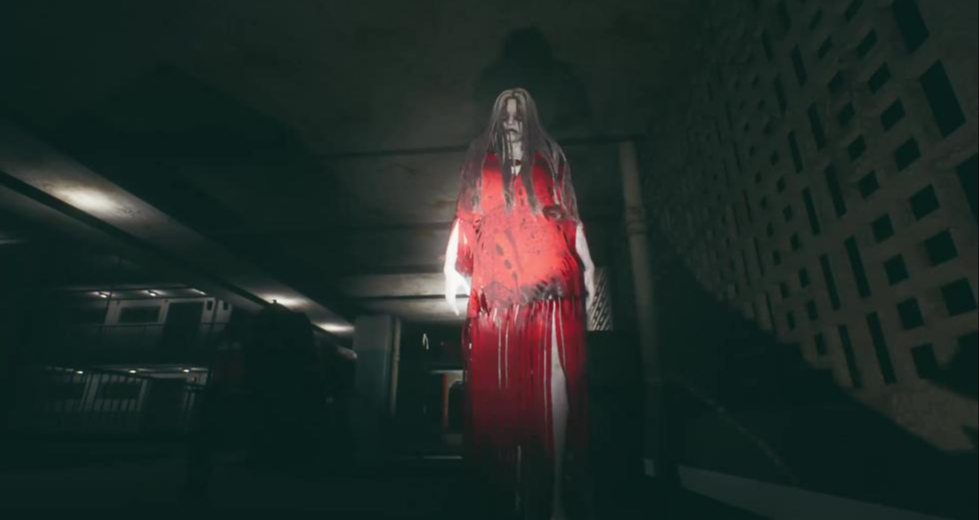

《纸嫁衣3:鸳鸯债》的女主角“王娇彤”

作为其对立面的“复仇女鬼”则是玩家在游戏中必须面对的危险“异质物”“疯女人”。这类女鬼在形象上不似“恋爱女鬼”具有姣好容颜与可爱性格,更多呈现怪物似的恐怖外观。她们没有传统道德与善意,唯一的功能便是对目标进行攻击。例如在《港诡实录》中,化身为女鬼的嘉慧拥有猩红的双眼与血盆大口,追上主角后突然冲到屏幕前给予玩家强烈惊吓。同样出现在《港诡实录》中的花旦陈伶宜则是人头蛛身的蜘蛛怪形象,而在《还愿》中,主角杜丰宇在恐惧中看到的妻子也不过只是一个四肢扭曲向他爬行而来的诡异怪物。玩家在游戏中的任务便是通过一系列规则与玩法对这些危险的异质物予以“驱魔”。

在中式恐怖游戏中,“驱魔”意味着玩家对已经“异质化”的“日常空间”进行“净化”,使其重回“日常世界”。而这一过程中最重要的部分便是对作为“异质物”的“女鬼”的驱除。在《港诡实录》《纸人》《女鬼桥》等包含追逐战斗系统的中式恐怖游戏中,这种“驱魔”则表现为玩法上的暴力攻击——玩家对“复仇女鬼”的驱除正是将作为“异质物”的“疯女人”关入阁楼的过程,“异质物”的属性决定了她们要么被改造后重新纳入日常秩序中,要么被彻底驱逐出日常世界,即“净化”与“毁灭”的二选一。自然,作为其产生原因的“悲惨身世”只能化为一个意义不大的背景要素。这种割裂在《港诡实录》中表现得尤为明显:一方面,玩家在前期的线索搜集中已了解陈伶宜与红衣女鬼生前的悲惨身世;另一方面,玩家又不得不在后续的战斗中将这些已经怪物化的女鬼予以消灭。类似的矛盾同样闪回在其他的游戏作品中。

《港诡实录》中的红衣女鬼

而对于“恋爱女鬼”来说,尽管她们在躯体上仍然表现为“女鬼”这一非日常之物,但由于她们本身已经被纳入了日常生活所规定的两性秩序中,因而不具备任何危险性或异质性,因此她们的命运要么如同《烟火》中的陈青穗或《三伏》中的邱芜,在游戏的最后主动选择消失,成为玩家心中的“意难平”;要么,就像在《纸嫁衣》系列为代表以“男女双主角”模式为卖点的游戏中那样,即使有重要的女角色死去,也必须和王娇彤一样以“女鬼”的身份再度归来,成为日常的一部分。

在这一系列类似矛盾中隐现的正是“中式恐怖游戏”中存在的一条悖谬,即以“反封建”为基本主题的游戏文本在形象塑造上却沿袭了封建时代的父权想象。对古典叙事模型的因袭导致游戏文本也呈现出一道吊诡的裂痕:如果游戏中“女鬼”的诞生正是源于“日常生活”中的创伤与压迫,那么为何消灭女鬼的方法却是使“异质空间”重新回归“日常”?

在德国画家小汉斯·荷尔拜因的画作《大使》中,画面的前景处放置着一个被斜向拉长的扭曲物体,从侧面望去才能看清它的真实样貌:“一个倾斜的骷髅”。而正是这个只有“斜目而视”才能看清的符号构成了整幅画最大的隐喻:“对世俗权力的死亡凝视”。同样,为了理解中式恐怖游戏中的这一悖谬,或许我们也需要暂时放弃已经习惯的直视目光,转而以一道倾斜的目光,重新进入那些人们习以为常的符号中,从而真正地回答:“什么规定了我们的恐惧?”“在这些‘女鬼’的身影中,那些始终被试图压抑的恐惧之物究竟是什么?”

小汉斯·荷尔拜因《大使》

二、“斜目而视”:游戏中的“恐惧”与“驱魔”

1487年,在教皇英诺森八世的默许下,多明我会修士海因里希·因斯蒂托里斯和雅各布·斯普伦格出版了欧洲猎巫运动的指南《女巫之锤》。在这部作品中,巫术的起源被解释为“那些淫欲无节制的女性,她们为了满足自己的淫欲而与魔鬼交配”。因为“女人在肉体和精神上都很脆弱,会因淫欲不满而躁动,极易成为魔鬼的猎物”[2]。通过与魔鬼的交合,女巫们由此获得常人难以企及的神秘力量。在这部臭名昭著的著作中,我们得以窥见传统社会认为应当被驱逐的两种女性特质:“诱惑”与“力量”。正如猎巫运动中,“女巫”往往被描述为兼具这两种特质的危险女性,她们一方面诱惑男人,影响女人,从而破坏家庭;另一方面则通过魔鬼的力量对普通人的身体造成伤害。

无独有偶,这一“诱惑”与“力量”的二重性也同样显现在中国的“女鬼”形象中。在一系列有关女鬼的古典志怪里,最为流行的叙事模式之一便是“主角遇到了幻化为美女的女鬼,在被其诱惑后付出了某种代价”。与欧洲的“女巫”相似,作为“异质物”的“女鬼”镌刻了男性对女性身体的幻想,与此同时又构成了对这一幻想的符号性遏制,即“女鬼”的身体一方面象征着性的诱惑,另一面则昭示着性的恶果。“诱惑”与“禁忌”的共轭性在部分港台中式恐怖游戏中尤为明显。例如在《港诡实录》中,作为女鬼的“嘉慧”既是张着血盆大口追逐玩家的恐怖怪物,又是身材姣好的年轻女孩。而嘉慧的服装则是高开叉的设计,使得玩家可以在安全的情况下窥视到嘉慧裙底。

“女鬼的诱惑”构成了一种对传统两性秩序的反叛。依照“人鬼恋”的叙事模型,“女鬼”只有依托于对特定主体的爱才能存在,“爱”这一行为甚至可以决定她生命的状态,使其起死回生。而在“诱惑的女鬼”中,这一秩序彻底颠倒——不仅“人鬼恋”中一对一的“忠贞爱情”被转化为了一对多的纯粹诱惑,“女鬼”也不再是被吸引的客体,而是一具自发吸引对象的主体。在这一颠倒的叙事中,男性失去了确定自己配偶的权力,而沦为了众多“被诱惑者”中微不足道的一个。“情欲”不再是男性的特权,反而幻化为了男性无法掌控的危险力量。因此在传统叙事中,为了使这一诱惑无害化,女鬼要么在后续的情节中成为主角的恋人,即将“诱惑女鬼”重新转化为“恋爱女鬼”,使女鬼重新成为主角的私有物,要么只能被视作危险之物直接消灭。

在“诱惑”之外,“力量”则构成了引发恐惧感的另一重异质性要素。无论是“女巫”还是“女鬼”,她们往往都被指控拥有来自日常之外的某种神秘力量。这意味着,原本羸弱的女性在死亡之后却拥有了暴力性的力量,并对日常世界造成灾难性的伤害。例如在《纸人》中,生前受人摆布郁郁而终的殷夫人在死后却化为厉鬼挖出殷老爷的心脏。在此类由“怜女”向“厉鬼”的转化中所呈现的正是经由“力量”这一中介物,女性得以由“天使(Angel)”向“魔鬼(Monster)”转化。在传统的两性秩序框架下,这一过程并非意味着只有化身为“魔鬼”才拥有“力量”,恰恰相反,它昭示着这样一种伦理:当女性拥有了不可控的“力量”后,她就化身为了“魔鬼”。

马克·费舍尔曾在《怪异与阴森》中对“怪异”与“阴森”这两种恐怖形态进行区分:“构成怪异的是一种在场——不属于这里的事物的在场。而阴森则是由一种‘在场的失败’或‘不在场的失败’构成。当不该在场的东西存在,或应该在场的东西却不存在,阴森感就会由此袭来。”[3]在费舍尔的理论中,“怪异”来源于某种未知外部的侵入,而“阴森”则肇始于空间内部的失衡。费舍尔对“阴森”的解释恰好契合了有关中式恐怖的另一种定义:“日常的非日常化”,即空间内部并未出现任何来自外界的未知入侵者,而是我们所熟悉的日常空间本身出现了秩序的失衡。“女鬼”正是这样一种颠倒、失衡的日常,或许“女鬼”的真正恐怖之处就在于,一个强大的、诱惑的、带有强烈攻击性的女性本身就是“非日常”的象征。在此意义上,对“女鬼”的恐惧从来不意味着某种普遍化的情绪,相反,它从诞生之初起就嵌入了深深的性别烙印。

或许我们可以说,对于传统的父权制社会而言,“女鬼”本身就是那些它试图从女性身上驱逐的异质要素的形象化,它们共同塑造了一具蕴含着颠覆性力量的危险身体。而“对女鬼的叙事”则是对其异质性进行“驱魔”的过程,或者如弗洛伊德所说,是通过“幻想”对危险之物进行的符号性消除。在分析欧洲15至18世纪的猎巫运动时,费代里奇指出:“新生的资产阶级需要贬低女性的性和愉悦。性欲、性吸引力,这些在政治精英的眼中,都被视为无法控制的力量。”[4]“驱魔”正是依靠对女巫的惩戒来否认其颠覆性的潜能。通过“驱魔”,传统社会得以将女巫身体的异质性彻底拔除,从而将其重新纳入日常的社会秩序中。那些拒绝“忏悔”的女性则在公开审判与示众处罚后被处以死刑。值得关注的是,“驱魔”也恰好是中式恐怖游戏的核心环节。玩家的游戏过程便是对异质空间的驱魔过程,玩家的驱魔方式也同样应和着猎巫的两种手段:“毁灭”或“净化”。

正如前文所述,在《港诡实录》《纸人》等带有动作要素的游戏中,“驱魔”通常以对女鬼的肉体“毁灭”来完成,而在更多的中式恐怖游戏中,“解谜”构成了游戏的主要玩法。解谜意味着玩家需要在游戏过程中不断解开谜题,收集线索,以此还原事件背后的真相,即通过对空间内部创伤事件的再发掘达到驱魔的目的。当被压抑的真相为玩家所揭示时,闹鬼的空间也会再度复归为日常的空间。在这一行为过程中,玩家的解谜过程正是对女鬼的“净化”过程。相较于肉体消灭,“净化”则意味着玩家通过更加温情的方式来完成对女鬼危险性的祛除。无论是古典志怪,还是当代的恐怖电影、恐怖游戏,解谜通常都呈现为对“真凶”的搜查——当真相被发掘出来后,因怨而死的女鬼要么怨气散尽离开人间,要么在完成对真凶的复仇后彻底消失。

这一逻辑构成了中式恐怖中常有的“冤有头、债有主”模式,即通过将玩家设置为一个处于压迫者与被压迫者之外的“公正裁决者”形象,女鬼身上的颠覆性力量也被重新收纳进日常秩序的一部分之中。但这一叙事的欺骗性在于,“和解”的决定往往并非出自“受害者”自身,而是身为裁判人的开发者/玩家替代了真正的受害者,作出了和解的决定。

以将“拐卖”作为主题的游戏《喜丧》为例,玩家扮演小女孩囡囡跟随着奶奶的鬼魂,在解谜中一步步了解到奶奶被拐卖后的悲惨遭遇。正如游戏上下分屏的界面设计,在游戏中也存在着两条并行的“净化”仪式:一是奶奶去世后,家人在现实里为她筹办的风光“喜丧”;二是小女孩囡囡对奶奶过往悲剧的调查。游戏最后,当奶奶的生前之物在火盆中被烧尽后,只留下了一张写着“我想回家”的纸条,这是奶奶最大的愿望。而在之后的下葬中,面对着囡囡“可是奶奶想回家”的疑虑,爸爸却说:“奶奶哪也不会去,奶奶会一直在这里,保佑着我们全家,也保佑着囡囡”。毫无疑问,游戏结尾处囡囡的大哭正是开发者对这一虚假和解的精妙讽刺。但与此同时,《喜丧》在另一些方面受到了相同的指控。部分玩家认为游戏开发者仍然落入了“虚假式和解”的窠臼中,例如在游戏中出现“受尽一生折磨的奶奶在病床上收到了孙女给的一颗糖,人生便出现了一丝亮光”这一使玩家感觉不适的情节设定。

《喜丧》游戏画面

当下大部分中式恐怖游戏所沿用的“解谜—驱魔”程式暗含着的正是类似的对各类异质性要素进行收编的过程。通过将以“女鬼”为代表的异质主体重新纳入现存的秩序,“阴森的空间”得以再次复归为“日常的空间”。但在这一过程中,我们仍然不可避免地再次触及那个被刻意压抑的矛盾——造成日常空间“非日常”的祸端,正是玩家们试图回归的“日常”本身。正如马克思在宗教问题上对费尔巴哈的翻转:“自从发现神圣家族的秘密在于世俗家庭之后,世俗家庭本身就应当在理论上和实践中被消灭。”[5]消泯这一矛盾的关键之处也在于真正应当被“驱魔”的从来都不是“非日常”,而恰恰是作为“非日常”土壤的“日常生活”。

三、“怪物”复活:女鬼,或日常的革命者

正如前文所述,部分玩家对中式恐怖游戏的最大不满在于其所暗含的“虐女叙事”。这一概念目前尚未被严肃界定,但在当下的互联网社群中,与之有关的评价可见诸各类文艺作品。它往往被用于表示某一文本中存在大量对女性身体或心理的折磨书写。而在中式恐怖游戏中,它通常指代在游戏里以“反封建”为名对女性悲惨命运或苦难生活的猎奇式书写与无节制呈现。在这些游戏中,作为受苦者的女性仍然只是作为被怜悯的符号而存在,只有当玩家一遍遍接受游戏开发者对她们可怜、脆弱、绝望的描绘后才会意识到,她们依旧是被设定好的“安琪儿”。唯一区别不过是由“房间里的安琪儿”变为了“落难的安琪儿”。

弗吉尼亚·伍尔夫曾在《一间自己的房间》中写道:“在我们女性能够写作之前,必须杀死房间里的天使。”[6]对伍尔夫而言,女性只有彻底否认由社会所建构出的理想形象,才能重新夺回艺术表达的主导权。这不仅意味着要拒绝传统的两性秩序所加诸在女性身上的要求与刻板气质,更为重要的是对寄生于这一系列要求下的评价标准的否定。“天使”的死亡恰恰意味着女性之“怪物性”的复活。同样,对当下的中式恐怖游戏开发者而言,当大部分玩家都已经逐渐厌倦了对“冥婚”“绣花鞋”“嫁衣”等恐怖符号的重复展演,对女性苦难的反复哀悼后,或许真正的变革契机便在于重塑游戏中的“女鬼”形象,让原本在传统叙事内被压制的异质性要素在游戏中重新复活,即复活“女鬼”内在的危险性。

在讨论女性的危险特质时,S.M.吉尔伯特引用了希伯来神话中第一名女性“莉莉丝”的故事。在《圣经·旧约》的次经中,莉莉丝是亚当的第一位妻子,她和亚当同由大地而生,但她不愿意屈从亚当,便离开了丈夫,选择与魔鬼生活在一起。而作为渎神的惩罚,莉莉丝被宣判每天会有一百个和魔鬼所生的孩子死去。莉莉丝宁愿接受这一惩罚,并通过伤害自己的婴儿来向亚当与上帝复仇。吉尔伯特将“莉莉丝”称为:“第一位女性,同时也是第一个怪物。”

无论是伍尔夫还是吉尔伯特,抑或花费大量篇幅讨论“女怪物”的波伏娃,当她们谈到有关女性的解放问题时都不约而同地强调了女性内在的暴力性,而“暴力”恰恰是长期拒绝女性入内的日常禁区。只有这一危险的暴力性在游戏中被彻底还原,玩家才能发现一个全新的“女鬼”形象——一个拒绝一切妥协、一切原谅、一切净化的革命性形象。它昭示着作为被压迫者的“女鬼”已不再满足于“冤有头、债有主”式的简单轮回,而是试图以自身的力量实现对“日常”的颠覆性重构。

值得期待的是,尽管当下大部分以“中式恐怖”为噱头的游戏仍停留在旧有的叙事模式内,但也有部分游戏开发者有意识地跳出这一藩篱,其中最为人惊喜的便是2024年5月发售的短篇恐怖游戏《业火》。与《喜丧》一样,《业火》也是以被拐妇女作为主题的游戏。在这部作品中,出现了“周娘娘”这样较为新颖的女性形象,她为了保护女儿杀死了长期家暴自己的丈夫,却在被村民发现后,因假装神鬼上身免遭惩罚,还被奉为村中的神婆,从险境中逃离。而在作品的最后,受害者燃起一把大火,将村子在现实中焚烧了一遍又一遍。或许这部作品在呈现上略显粗糙与激进,但不可否认的是,在这个全程只有30分钟左右的小成本作品中,我们可以窥见有关“中式恐怖”新的表达。

《业火》游戏画面

同样是在《怪异与阴森》中,费舍尔指出“阴森”向我们提供了一种跨越凡庸日常的超越性力量,“通过阴森的视角,我们得以进入支配凡庸现实但通常被遮蔽了的力量,亦得以直达彻底超越凡庸现实的空间”。毫无疑问,费舍尔对“阴森”超越性的诠释仍是在美学层面上的运作,但当我们将其转化至对“女鬼”形象的分析上便会发现,在恢复了其恐怖性、阴森性、异质性的女鬼身上,蕴含着可以撬动现实的革命性力量。

需要强调的是,对女鬼“危险性”的恢复并不意味着为女鬼形象的塑造重又打造一座藩篱,更不意味着对“苦难叙事”的彻底“清算”,而是试图在已有的叙事模型之外推开第二道、第三道大门。这些有关中式恐怖的新表达绝非与过去的相互否定,而是在共存、共生中不断开拓出新的道路。

在猎巫运动结束后三百年的欧洲,当代知识分子们不仅为数以万计在烈火中丧生的女性恢复了名誉,更公开地喊出:“我们是你烧不死的女巫的后代。”女巫也由此化为一种全新的身份认同——一种桀骜不驯的、愤怒的、无法被消灭的革命者形象。而今天,当我们再次与中式恐怖游戏中的“女鬼”们相对而立时,我们也可以说出:如果“女鬼”是我们的“姐妹”,那么便称不上恐怖。

参考资料:

[1] S.M.吉尔伯特,苏珊·古芭:《阁楼上的疯女人:女性作家与十九世纪文学想象》,上海:上海人民出版社,2015。

[2] 莫娜·肖莱:《女巫:不可战胜的女性》,上海:上海社会科学院出版社,2022。

[3] 马克·费舍:《怪异与阴森》,上海:上海人民出版社,2024。

[4] 西尔维娅·费代里奇:《对女性的恐惧:女巫、猎巫和妇女》,上海:光启书局,2023。

[5] 卡尔·马克思,弗里德里希·恩格斯:《马克思恩格斯选集》,北京:人民出版社,2012。

[6] Virginia Woolf, “Professions for Women, ”The Death of the Moth and Other Essays(New York:Harcourt, Brace, 1942), pp. 236-238.

47847

47847 26

26

47847

47847 26

26

48158

48158 46

46

18095

18095 59

59

76276

76276 17

17

65573

65573 36

36

63128

63128 4

4

85

85

30367

30367 78

78

63524

63524 2

2

62738

62738 4

4

31856

31856 47

47

71272

71272 50

50

83067

83067 20

20

99712

99712 97

97

54978

54978 31

31

63720

63720 90

90

94331

94331 53

53

29063

29063 54

54

68942

68942 21

21

89181

89181 94

94

23218

23218 58

58

28745

28745 52

52

81201

81201 44

44

17391

17391 69

69

29549

29549 6

6

17480

17480 70

70

89028

89028 4

4

98746

98746 88

88

79267

79267 68

68

81

81

27017

27017 78

78

54410

54410

62398

62398 1

1

63428

63428 58

58

63473

63473 31

31

47199

47199 19

19

84052

84052 15

15

22

22

19684

19684 80

80

22271

22271 49

49

94874

94874 50

50

36152

36152 35

35

45060

45060 29

29

74946

74946 99

99

90160

90160 42

42

41857

41857 2

2

66369

66369 8

8

47534

47534

61701

61701 41

41

52980

52980 33

33

50061

50061 60

60

68054

68054 69

69

93840

93840 53

53

92885

92885 11

11