张丹丹 非常完美:色中色最新网站-董铁柱读《王羲之》|吉川忠夫的“镜头”与“彩蛋”

《王羲之:六朝贵族的世界》,[日]吉川忠夫著,陆帅译,江苏人民出版社2024年8月出版,384页,159.00元

一、熟悉而陌生的人

在过去两年的电影中,《奥本海默》无疑是最耀眼的之一。它的耀眼不在于独揽了七项奥斯卡奖项,而在于用三个小时的时间立体地向大家讲述了一个熟悉的陌生人。说熟悉,是因为被誉为原子弹之父的奥本海默可谓大名鼎鼎;说陌生,是因为很多人只是听说过他的名字,对真实的他一无所知。说来惭愧,在伯克利读了六年书的我,也是在影片中的校园景色映入眼帘的那一瞬间才开始真正了解奥本海默和伯克利的渊源。

电影《奥本海默》海报

如何介绍一个熟悉的陌生人,绝不是一件容易的事情。熟悉意味着每一个人都会对他怀有先见。大家都会想当然地在脑海中勾勒出一个绝顶聪明的科学家应有的模样,例如把手表当作鸡蛋煮的牛顿。如何打破这种成见,告诉大家奥本海默是个自负而勤奋的科学家的同时又是一个受到左翼思想影响的花花公子,还是一个为同侪两肋插刀的领导者,这需要对素材进行精当的选择。陌生则意味着大部分人对原子弹出现前后的时代和奥本海默所经历的一切缺乏基本的了解,我们只知道美国人在日本的广岛和长崎扔下了两颗原子弹结束了第二次世界大战,因而影片必须在情节推进的同时不着痕迹地填补观众认知的空白。这样的一项工程花了三个小时,不知道是长了还是短了?

对中国人来说,王羲之也是一个熟悉的陌生人。和奥本海默相比,他更为熟悉,也更为陌生。大约每一个中国人都知道中国古代有一个著名的书法家叫王羲之;很多人知道他和鹅有着不解之缘;还有一些人知道以他为原型出现了一个成语——东床快婿……可是,东晋毕竟过于遥远,普通人完全无法想象一千六百多年前的王羲之具体是如何生活的。除了这些标签性的印象之外,事实上我们对他一无所知。这样的类比,当然还可以继续,适用于很多历史上赫赫有名而看似熟悉的陌生人。在一定程度再深入地了解他们是我们的需求,如何有趣而又不乏深度地介绍他们则是学者的难题。

二、“跃”读电影化的《王羲之》

吉川忠夫的《王羲之:六朝贵族的世界》为解决上述的普遍性难题提供了一个范例。这大约正是这本已过不惑之年的经典的生命力所在。是的,《王羲之》是一本“旧”书,但又是一本“新”书。它最初出版于1972年,在学术界很多超过四十年的书在图书馆的书架上早已布满灰尘,而《王羲之》书到中年还能以中译本的形象闪亮登场,就是由于它讲的是王羲之又不是王羲之,套用魏晋时期著名的梗来说,在是与不是之间,而在是与不是之间的关键,是它放弃了传统著作的“体系”,更像是一部出色的电影。

和一般学术专著相对严谨的线性结构相比,电影的特点在于镜头之间的切换并不需要严格的逻辑,很多时候靠观众自行体会。说《王羲之》像电影,就是因为它采用的是开放性的结构,邀请读者参与其中,在读者和作者的互动中不断形成文本所具有的意义。说到对人物的介绍,通常会想到的体例就是按照人物少年、青年、壮年和晚年的时间顺序进行讲述,这是最为常见的线性结构。这种结构给读者必须从头开始的强迫感。相反,《王羲之》的三章内容乍一看有些“凌乱”:第一章是王羲之的书法寻踪,第二章是王羲之及其时代,第三章是王羲之的生活、信仰、思想与艺术。这三个部分似乎包含了王羲之的方方面面,但彼此之间并没有明显的线性关联。读者可以随意地选择某一章作为阅读的起点,阅读的顺序并不影响我们对王羲之的了解,甚至于若是只对其中某些部分感兴趣,读者并不需要读完整本书也不会妨碍我们对相关内容的理解。这就给了读者主动性,而这种主动性是属于不同程度的读者的。换言之,《王羲之》没有设阅读的门槛,而是给了读者相应的台阶。读者完全可以在各章之间自由地“跃”读——跳跃着阅读。如果有读者只不过想要多一点王羲之的“八卦”,那么从第三章看起刚刚好;要是对唐太宗和《兰亭序》的瓜葛有所了解的读者,不妨从第一章开始;而想看看吉川忠夫如何诠释王羲之和时代关系的,完全可以直接跳到第二章。用吉川忠夫自己的话来说,“我究竟向读者展现了一个怎样的王羲之?……只能全凭读者的自行判断了”。

好,作为读者的我们来具体感受一下如何“跃”读。吉川忠夫颇具匠心地把王羲之的书法作为每一部分的标题,第二章一开始用的是《兰亭序》。顾名思义,这一部分和兰亭有关,但是在介绍了兰亭集会的背景后,他荡开一笔插入了当时在会稽诸位名士的“镜头”,然后再回头讲述兰亭之会探讨《兰亭序》中的思想,接着引出了《兰亭序》是否伪作的问题。在阅读的过程中,很明显感到对于关心《兰亭序》真伪问题的读者来说,“会稽名士列传”这部分是可以“跃”过的。然而,耐心读完这一部分的读者绝对不是在浪费时间。吉川忠夫对谢安、许询、孙绰和支道林等人的介绍可谓精挑细选。在《世说新语》和《晋书》中关于这些名士的故事很多,其中不乏负面的形象,而吉川忠夫所挑选的几乎都是正能量满满的。即使是支道林对王羲之几位儿子的负面评价(把他们说成只会乱叫的白脖子乌鸦),在他看来也没有影响支道林和王羲之的“亲密交游”。这当然是吉川忠夫有意为之。当他把镜头切换到王羲之《兰亭序》中的思想时,我们才发现自己可以更好地领悟“死生亦大”的感慨——这么多的名士好友让生活变得格外美好,对映之下死亡就显得异常残忍。事实上,如果再做深一层的思索,有的读者甚至不难发现当我们理解了“死生亦大”之后,《兰亭序》的真伪问题已经变得不再那么重要。死生才是每个读者都需要面对的问题,而后者更多的属于专门学者的工作,这时候要是有人“跃”过了对所谓真伪的讨论而直奔下一话题——王羲之的多病和晋王朝的多灾——那也是很自然的选择,或者甚至可以一下子跳跃到第三章,其中《逸民贴》的最后部分浓墨重彩地讨论了生与死的问题。

三、“或许”更真实

不难看到,电影化的《王羲之》在给予读者主动性的同时,也给自己注入了长时间的生命力。除了少数经典之外,绝大多数学术性专著的生命力会随着时间的推移而急剧下降,书中的论点很可能早就成了老生常谈甚至已被彻底推翻。一本常读常新的书,一定不是由于它提供了读者完美的答案——从学术的角度来说没有答案是百分百完美的,而是在于它给予了读者思考的空间。用电影的术语来说,就是留白。《王羲之》在很多地方有意地没有对热点问题斩钉截铁地下结论。比如在探究王羲之在仕途激流勇退的原因时,吉川忠夫用了“大概”,在讨论《兰亭序》是否伪作时用了“似”和“或许”。这绝非他缺乏自己立场的表现,恰恰相反,他的立场很明确:“我”说的不一定是对的,别人说的也不一定是对的。

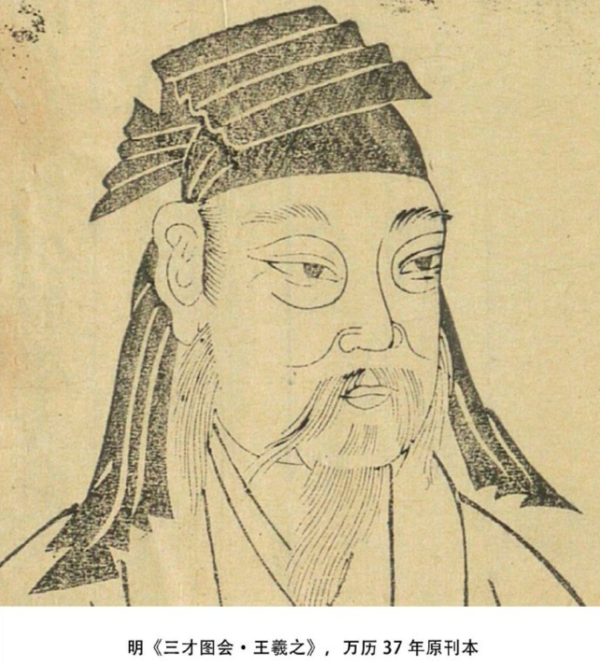

王羲之画像

轻学术近年来在国内成了一股潮流。所谓的轻学术,就是既注重可读趣味,又不失学术深度。和纯粹的普及性读物相比,轻学术依然没有放弃引领读者思考的可能性。《王羲之》可以称得上是轻学术的典范。在吉川忠夫反复强调大概、或许以及可能的同时,他传达了一个重要的学术原则:结论需要材料。为什么“我”说的不一定是对的?原因很简单,我们无法有足够的材料来证明,只能够根据现有的材料进行合理的推测。这个简单的道理却很容易被读者忽视,在不少读者的眼中,历史学家应该是知识渊博而无所不知的。虽然王羲之被尊为书圣,但是流传下来与他相关的史料并不很多,因而就需要用别的可靠材料来补充。吉川忠夫在1971年所写的后记中指出,这本书的特色之一是“充分利用了王羲之的尺牍”。尺牍就是书信,可是那时候的书信非常简短,用他自己的话来说,很多时候要靠“推理和想象”才能够被脑补尺牍所写内容的场景。这样的坦白拉近了作者和读者的距离,也让读者更加接近学术的“真相”——学术在很大程度上就是基于既有材料的推理和想象,就如同必然会有虚构色彩的电影一样。时至今日,不少学者还会标榜自己所告诉读者的是“真实”的,相比之下,吉川忠夫的坦率“或许”才更真实。

用电影的角度来看,各种王羲之的逸事像是正常的情节推进,而他的尺牍则如同个人的内心独白,我们需要细细品味,才能推理出其中所展现的另一个王羲之。吉川忠夫把尺牍中的王羲之“想象”成一个关心他人而心地善良的人。这与《世说新语》中傲气满满的王羲之形象的确有所不同。他还从王羲之的尺牍中找到了“目前”二字,认为这是理解王羲之的关键所在。在吉川忠夫看来,王羲之在温馨的家庭生活中找寻到了“目前”之乐,也就是今天我们常说的珍惜当下。“目前”让王羲之成为一个矛盾体,一方面似乎他是一个快乐主义者,而另一方面在内心深处则蕴藏着难以磨灭的不安感。不管怎样,吉川忠夫笔下的王羲之都带着主角的光环,他对王羲之几乎没有做任何的负面评价。也许,他把评价的权利交给了读者。

四、剧末的“彩蛋”

把《王羲之》看成一部电影,就不能够有太多的剧透。相信每一个读者都会从中找到吉川忠夫为我们准备的台阶,一步一步地接近我们想要看到的王羲之。可是,不管我们的口味有何不同,《王羲之》的中译本在客观上为所有的中国读者准备了一个彩蛋。

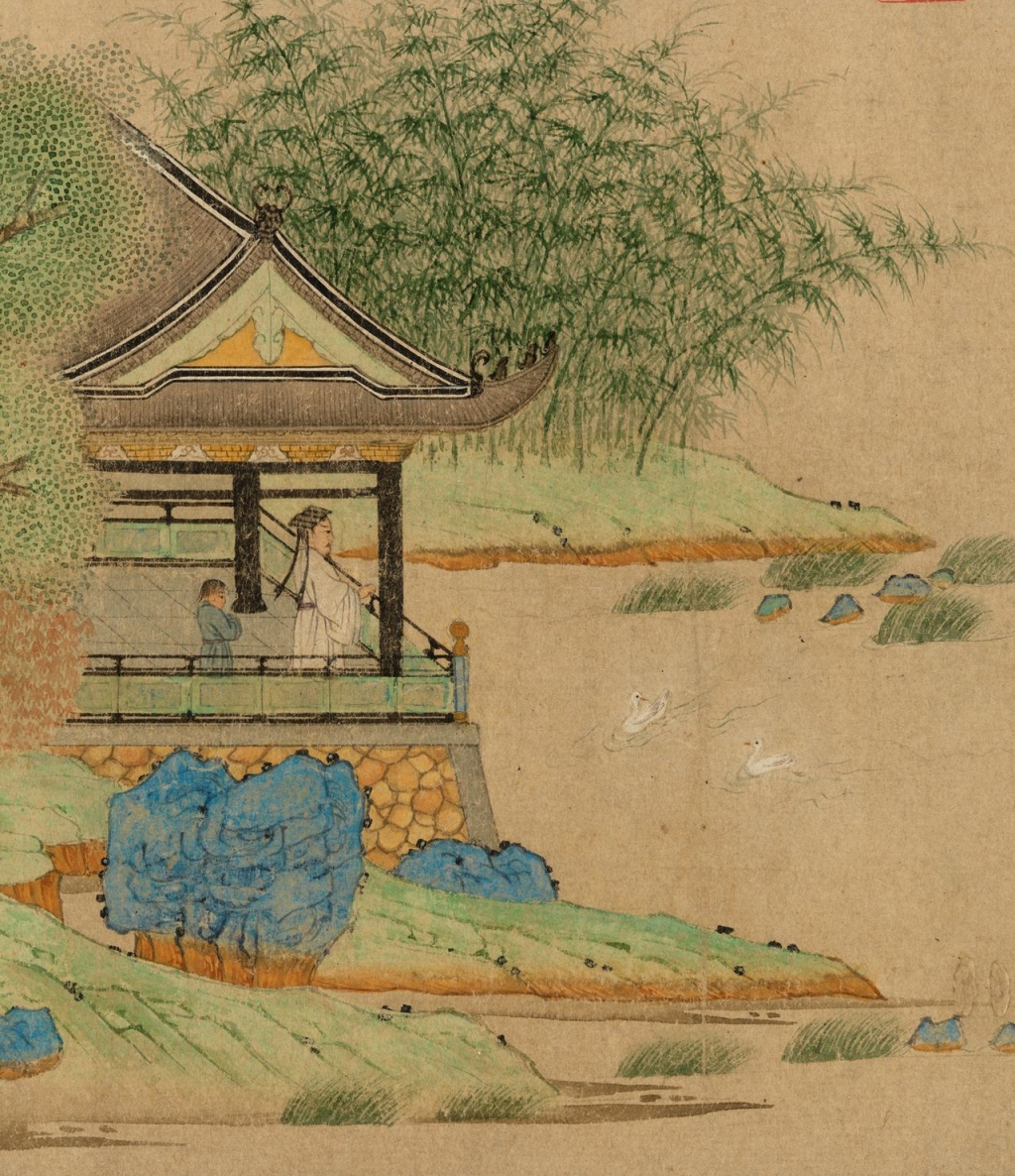

王羲之观鹅图,元钱选绘。

《王羲之》最初的目标读者是四十年前的日本读者。为了让日本读者更好地理解王羲之的方方面面,吉川忠夫在不少地方提到了相应的日本和西方文化作为参照。对于今天的中国读者来说,这是一份意外的收获。我们原本想看看日本学者如何解读王羲之,结果顺带着了解了不少其他国家的文化,从而可以从更多视角来重新审视王羲之。无论是对于专业学者还是大众读者,这种跨文化的比较都颇具启发性。这也是为何说它讲的是王羲之又不是王羲之的原因之一。在谈到王羲之的书法时,吉川忠夫用十七世纪日本著名诗人松尾芭蕉的俳句理论来阐释自然和人工的关系。松尾芭蕉强调诗歌应当出于自然而生之情,反对矫揉造作;吉川忠夫认为这与王羲之书法的浑然天成一脉相通。他说:“就国别、时代而言,书法、俳句并非同类。但作为艺术,两者的精神是相通的。”而在讲述王羲之所处的东晋时,他提到了日本皇室所收藏的奈良时代到日本的《丧乱帖》,并用十字军试图夺回圣地巴勒斯坦来形容东晋夺回华北的决心。这不啻为读者打开了另一扇门。有多少读者在看到此处时心中会闪过一个念头:十字军也是一个熟悉而陌生的话题,深入地了解一下十字军东征也许也不错吧……

47847

47847 26

26

47847

47847 26

26

48158

48158 46

46

18095

18095 59

59

76276

76276 17

17

36

36

63128

63128 4

4

86478

86478 85

85

30367

30367 78

78

63524

63524 2

2

62738

62738 4

4

31856

31856 47

47

71272

71272 50

50

83067

83067 20

20

99712

99712

54978

54978 31

31

63720

63720 90

90

94331

94331 53

53

29063

29063 54

54

68942

68942 21

21

89181

89181 94

94

23218

23218 58

58

28745

28745 52

52

81201

81201 44

44

17391

17391 69

69

29549

29549 6

6

17480

17480 70

70

89028

89028 4

4

98746

98746 88

88

79267

79267 68

68

83517

83517 81

81

27017

27017 78

78

54410

54410 77

77

62398

62398 1

1

63428

63428 58

58

63473

63473 31

31

47199

47199 19

19

84052

84052 15

15

46245

46245 22

22

19684

19684 80

80

22271

22271 49

49

94874

94874 50

50

36152

36152 35

35

45060

45060 29

29

74946

74946 99

99

90160

90160 42

42

41857

41857 2

2

66369

66369 8

8

47534

47534 52

52

61701

61701

52980

52980 33

33

50061

50061 60

60

68054

68054 69

69

93840

93840 53

53

11

11