西藏企划行业交流平台:高三班里女的是个公交车-《隔壁房间》:什么才是活着

近两年全球影视进入衰退期,漫画大电影已经无力拯救大制作公司的市场“钱”景,连流媒体和小电影公司也纷纷减少投入。加上短视频汹涌抢占新的娱乐阵地,电影艺术似有盛极而衰、走向末路的趋势。

随之而来的是年度佳片越来越少,各大电影节逐渐变为自娱自乐的状态,颁奖也成了甚少影迷应和的孤高之举。在这种背景下,《隔壁房间》作为去年威尼斯电影节金狮奖的佳片,就更为值得表彰。它并非那类曲高和寡的艺术片,而是在极为“通俗”的叙事下,暗含着导演老到的艺术手法,以及对人性人情深刻的思考洞见。

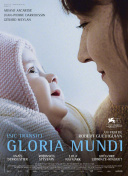

《隔壁房间》海报

这是西班牙国宝级导演阿尔莫多瓦的第一部英文对白影片。很难想象这位近几十年间都以新锐活跃、大胆激情著称的“青年”导演,今年已经75岁了。在如此高龄阶段,他仍保持了创新的激情,通过启用英美演员班底,故事环境放在美国纽约等地,创作出一部几乎是“纯英文文化背景的影片”。同时影片艺术手法又带有他几十年的独特印记,呈现出与所谓“美国通俗电影”截然不同,更为沉稳内敛、不露声色的风格。

对于即将逝去的电影黄金时代来说,能在全球范围被称为“电影大师”的人物,今后恐怕会越来越少——比如近期巨匠大卫·林奇的离世。而其中风格能被称为“通俗”的,恐怕除了阿尔莫多瓦和张艺谋导演,剩下也寥寥无几。“通俗”并非贬义,而是与“史诗”或是“艺术”对应,说明这类导演善于从看似平凡的小题材入手,处理情节性较强的奇特故事,却又不止于八卦猎奇,能展现出背后深邃的主题。

《隔壁房间》与阿导之前的影片类似,都像是从八卦小报一角剪下的文章——他之前影片中虚构的导演角色也多喜欢这么就地取材,想必也是本人的创作投影——但这些小报故事经由他的妙手点拨,竟如同神佛施法一般,能从枯枝上开出圣洁的莲花。

75岁的阿尔莫多瓦导演看起来仍旧非常酷。

影片描写的是中年女作家英格丽偶然与多年前的挚友、曾经的战地记者玛莎相遇,却发现玛莎此时已身患绝症,身边无人可依。玛莎在深思熟虑之后,希望以安乐死的状态结束自己的生命,她需要有人协助处理身后事,并在最后的日子陪伴左右。英格丽虽然对好友的请求充满疑惑,却应下了这桩差事,决定陪着她走完人生的最后一段旅程……

女性之间的情感纠葛和相互支持,主角对生活抱有的独特热爱态度,以及游走在法律边缘、带有危险性的事态发展,都是阿导多年艺术风格的关键词。从这些题材中,他国观众能联想起西班牙斗牛士的激情和自傲,以及西班牙电影在全球独树一帜的悬疑风格。这些标签虽然也是故事内在所蕴含的,但同时也是导演自身偏爱的元素,并适时会在影片中放大和凸显出来。一如张艺谋导演的“通俗”电影中时不时就会出现一些类似春晚小品的喜剧段落。

全片的配色用心而别致,但又没有特别夸张。阿导早年是拍广告出身的,风格也一直有着西班牙艺术家的绚丽和热情。

同为“陪伴好友去安乐死”的题材,放到其他国家的文化语境,可能会有完全不同的发展和结局。比如日本影片会加重两人之间的情感寄托和人生选择,会有更为深沉“同生共死、生死相依”的味道,更多笔墨描写生者死者之间隐隐的“缘分”、“羁绊”。

放在我们偏重集体主义的社会环境中,一桩个人“安乐死”的选择,会很快上升为全民热议的社会公案。个人的隐私都是会放大到显微镜下来审视和议论的,一如过年回家年轻人都得面对亲戚的盘问和议论。

《隔壁房间》很有意思的一部分剧情,其实也是落脚在“安乐死”的合法性上面。因为这对于美国法律来说也尚属敏感的灰色地带。主角即便个人支持好友决定,道义上也没有可指摘的,却还是要提前安排律师,想清楚种种细节和说法,甚至必须要说谎装作毫不知情,才能在法律上免除可能的罪责。

这些剧情,包括女主角面对之后警察蛮横的审查,该如何脱罪全身而退,都体现出西班牙电影的悬疑风格,构成了让人紧张的悬念。这也是典型阿导创作的特点,让主人公游走在法律边缘的事务中,在情与法的冲突摇摆时更多选择“情”,表彰的是人物对于生活的强烈热爱和自由个性的尊严。

虽然全片看起来整体波澜不惊,但角色命运与外部世界的潜在冲突,让整个戏一直还在吊着观众胃口,甚至如希区柯克的悬疑剧那样,始终让我们为人物捏一把汗,“她能实现自己的目的,并成功逃脱吗”?这是不显山露水的一种高妙创作手法。

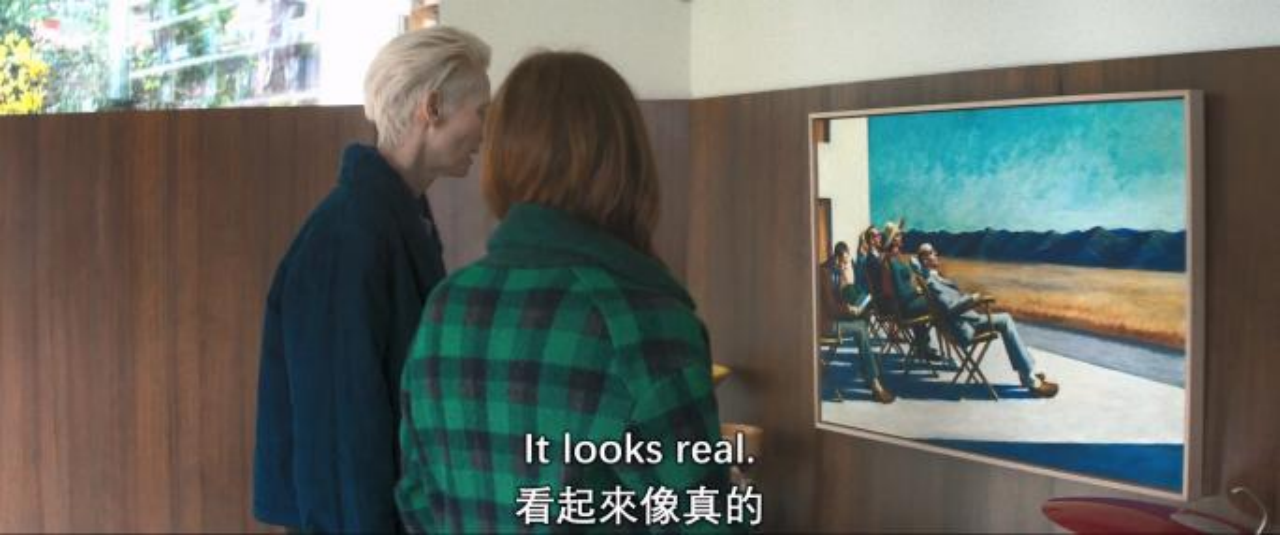

影片中的布景大量出现装饰性极强的现代绘画,都在提示某种生命的绚烂和美好。

而在外部阻力之外,更隐而不宣的是种种内在张力:朋友善意的关心和劝阻,自身意志力的松懈,甚至对生命中美景美食美物等本能的留恋,都让人怀疑主角是否应该把“安乐死”的计划实施到底。还是最终像大部分人一样,选择继续治疗到生命最后一刻,哪怕是明知没有恢复的希望。影片中有大量关于生活美好细节的描绘,起到的作用远不是《小时代》那样纸醉金迷的享乐,而是不断内在拉扯,试图减弱人物坚定要死的决心。

为了说明为什么主角必须要把计划实施下去,除了她作为“前战地记者”的坚韧神经和个性,还有她对于艺术品独特的审美品位,都在暗示这个人物对于什么才是“活着”有自己的独到理解。而影片中看似不经意插叙的两则小故事,也在暗示每个人对“生命”都可以有非凡的体悟和认识。

一则是关于主角的前男友,脱离了战争却又因为没有完全恢复精神状态而导致了在事故中幻听死去;另一则是身处战争的地下反抗军,却还有余力谈恋爱,甚至能因为“同性之爱”获得了作战的鼓舞。这两则看似与主线无关的内容,却像小寓言故事一样暗示着我们对于极端磨难的环境,该如何一反惊慌失措的常态,而以“视死如归”的平静心情泰然处之。

女主最后是以这样的姿态告别人世的。像极了她喜欢的静谧深沉的油画。这就是一个人最后面对生命能保有的自尊。

主角把选择坚持到了最后,几乎没有任何动摇和犹豫,结束了自己的生命。这看起来似乎不费力,然而坚持自我哪有那么容易?而她的好朋友,则更多处于忐忑不安之中,即便心怀悲伤,也尊重并接受了朋友这种自主的选择。

这些内在对抗,即便不以明确台词反复交流,比如“我昨晚没睡,觉得你还是不能去死”这样的直白对白,但仍然是存在于每一场戏的演员表演之中。就像房间里的大象,哪怕你不去看,你也知道它就在那里,眼下所有的一切都是围绕它发生的。所以两位主角哪怕每天做饭吃饭,看电影散步,甚至什么都不做就躺在椅上吹拂微风,“死”这件事也始终悬在她们头上,一个眼神飘忽欲言又止,一个则表现出“我知道你想说什么,所以什么都不用说了”的坦然。

仔细想来,何止电影的主人公,现实中每个人身上也都挂着一块生命倒数的钟,只是我们自己看不见罢了。主角选择了主动把钟拨快,让自己能够直面这个结局。而非被动等死。从最浅显的寓意来说,影片就是强迫每个观众想起“我们终究会死”这件事,思考怎么把当下每一刻都过得更好,有种“活在当下”的禅宗意味。

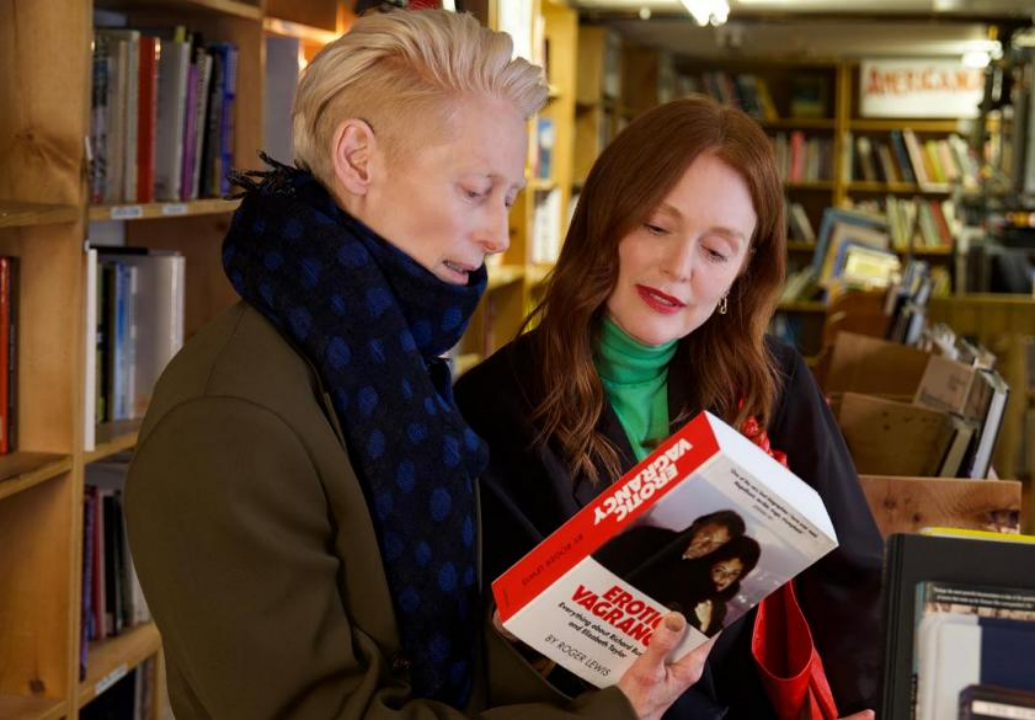

她们所有的互动,逛书店,看电影,吃饭,都有一种“不是爱情胜似爱情”的味道。是关于生命最后的“陪伴”。

作为75岁的老导演,《隔壁房间》已经不仅是关于两个中年闺蜜的深刻感情,关于“我在隔壁房间陪着你”的慰藉想象,还有关于人的生活态度,关于自由意志和尊严权利的探讨。

影片的最后,是死者女儿终于和死者达成了隔空谅解,并作为她的分身,继续品尝生活中的酸甜甘苦,把生命延续了下去。即便是法律不容的,但对于人心来说,我们却应该要学会接受。

已经很久没有看到这样严肃的影片了,促使我们去思考关于“什么才是活着”的种种细节。

47847

47847 26

26

47847

47847 26

26

48158

48158 46

46

18095

18095 59

59

76276

76276 17

17

65573

65573 36

36

63128

63128 4

4

86478

86478 85

85

30367

30367 78

78

63524

63524 2

2

62738

62738 4

4

31856

31856 47

47

71272

71272 50

50

83067

83067 20

20

99712

99712 97

97

54978

54978 31

31

63720

63720 90

90

94331

94331 53

53

29063

29063 54

54

68942

68942 21

21

89181

89181 94

94

23218

23218 58

58

28745

28745 52

52

81201

81201 44

44

17391

17391 69

69

29549

29549 6

6

17480

17480 70

70

89028

89028 4

4

98746

98746 88

88

79267

79267 68

68

83517

83517 81

81

27017

27017 78

78

54410

54410 77

77

62398

62398 1

1

63428

63428 58

58

63473

63473 31

31

47199

47199

84052

84052 15

15

46245

46245 22

22

19684

19684 80

80

22271

22271 49

49

94874

94874 50

50

36152

36152 35

35

45060

45060 29

29

74946

74946 99

99

90160

90160 42

42

41857

41857 2

2

66369

66369 8

8

47534

47534 52

52

61701

61701 41

41

52980

52980 33

33

60

60

68054

68054 69

69

93840

93840 53

53

92885

92885 11

11