久久国产精品免费网站:双龙传丐世英豪-不止一种范式,中德学者探讨“经济学的未来”

3月28日,《经济学的未来:来自德国学术界的回答》学术讨论会暨新书座谈会在上海交通大学举办,围绕德国经济学理论、中德经济学发展路径及未来趋势,中德经济学界学者展开了深入探讨。活动由上海交通大学中国发展研究院、上海三联书店、中金研究院主办,《书城》杂志协办。

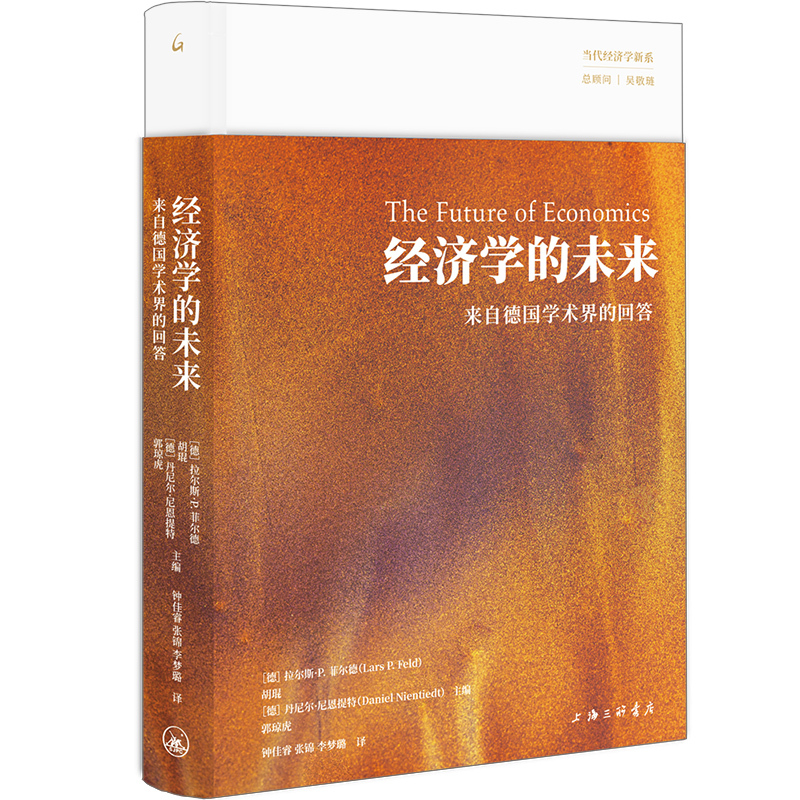

2009年,因科隆“教授起义”事件,在德国引发了一场以两种经济学方法之争为开端、随后议题不断扩大和深化的激烈争论。中国社科院金融研究所研究员胡琨在德国弗莱堡欧肯研究所访学期间了解到这场论战,发现其中涉及的数学应用程度、经验主义与理性主义对立以及秩序自由主义与主流经济学的理念分歧与中国经济学界面临的挑战高度相似,因此联合德国秩序自由主义代表人物Lars P. Feld教授共同编选,旨在为中国学界提供镜鉴。作为上海三联书店“当代经济学新系”重要成果之一,《经济学的未来》一书选辑了一批有关的学术文献,记录了自21世纪初以来关于秩序自由主义的若干最新讨论,力求全面地梳理这场争论的历史背景、演进脉络与核心议题。

《经济学的未来》,上海三联书店出版

在上海交通大学中国发展研究院陆铭院长看来,中国处于动态的环境中,不同经济学家之间观点也各不相同,中国经济学当前面临理论本土化与国际化的双重挑战。《经济学的未来》虽聚焦德国特定历史经验,但其中关于学术评价标准、研究范式选择等问题与中国学界现状高度契合。对于当代中国的经济学家而言,面对传统转型、国际关系、新技术革命等带来的挑战需要担负起更多的责任。

“萎缩、外迁和结构改革希望之间的德国经济”演讲现场照片,陆铭主持

在学术讨论环节,德国弗莱堡欧肯研究所所长Lars P. Feld教授回顾了二战后德国经济的崛起历程,对秩序自由主义及其对德国经济发展的作用进行了阐述。他指出,秩序自由主义结合了规则与自由裁量,研究正式和非正式政策,并延伸到文化对结果的影响。随后,德国锡根大学经济学教授Ekkehard A. Köhler通过田野实验对比中德美三国行政人员的行为差异,探讨了秩序自由主义视角下的市场运行。德国弗莱堡欧肯研究所经济思想研究组主任Daniel Nientiedt教授梳理了德国经济学的发展脉络,分析了其与国际主流经济学的异同。

Lars P. Feld演讲现场。演讲主题:萎缩、外迁和结构改革希望之间的德国经济

复旦大学经济学院院长张军对比了中德经济学发展路径,认为实用主义在中国经济改革中起了关键作用。他指出,新加坡是一个秩序自由主义取得成功的典型案例,严明的法治与自由的市场完美结合。谈到构建中国自主的经济学体系时,他提到自己将研究重点聚焦于国家,认为国家的能力在一国的经济发展中至关重要,因为国家有自己的目标,有可能伤害市场经济,因此需要认真研究国家与市场的关系。

复旦大学教授韦森指出,德国经济学界在秩序自由主义等理论方面有着深厚的积淀和独特的见解,这本书的出版为中国经济学界打开了一扇了解德国经济学发展的窗口。他认为,中德在经济发展历程、经济体制等方面存在差异,但也有诸多可相互借鉴之处。他还从哲学视角出发,探讨了秩序自由主义的思想根源,认为德国的秩序自由主义与康德的先验哲学有着深刻的联系。

浙江大学教授罗卫东指出,当前经济学面临量化分析强化与学科封闭性的挑战,其发展方向之争聚焦于理论优先与工具优先、普遍知识与情境知识的平衡。他认为,中国经济学虽已迅速国际化,但仍面临学术评价体系单一、缺乏真正学术共同体等问题,需加强规范性与实证性的统一、质性与量化研究的结合。他呼吁通过跨文化对话推动理论创新,构建包容性的多元化学术生态,并借鉴德国秩序自由主义的制度设计经验,为中国经济学发展注入新活力。

47847

47847 26

26

47847

47847 26

26

48158

48158 46

46

18095

18095 59

59

76276

76276 17

17

65573

65573 36

36

4

4

86478

86478 85

85

30367

30367 78

78

63524

63524 2

2

62738

62738 4

4

31856

31856 47

47

71272

71272 50

50

83067

83067 20

20

99712

99712 97

97

54978

54978 31

31

63720

63720 90

90

94331

94331 53

53

29063

29063 54

54

68942

68942 21

21

89181

89181

23218

23218 58

58

28745

28745 52

52

81201

81201 44

44

17391

17391 69

69

29549

29549 6

6

17480

17480 70

70

89028

89028 4

4

98746

98746 88

88

79267

79267 68

68

83517

83517 81

81

27017

27017 78

78

54410

54410 77

77

62398

62398 1

1

63428

63428 58

58

63473

63473 31

31

47199

47199 19

19

84052

84052 15

15

46245

46245 22

22

19684

19684 80

80

22271

22271 49

49

94874

94874 50

50

36152

36152 35

35

45060

45060 29

29

74946

74946 99

99

90160

90160 42

42

41857

41857 2

2

66369

66369 8

8

47534

47534 52

52

61701

61701 41

41

52980

52980 33

33

50061

50061 60

60

68054

68054 69

69

93840

93840 53

53

92885

92885 11

11